34万人热衷的“打鸟”到底有多上头?

时间:2025-04-29 06:00作者:

近日,演员李现现身北京公园“打鸟”的视频刷爆全网。其身着休闲装、头顶鸭舌帽、手握长镜头的场景,先是被网友调侃“顶流明星与大爷抢地盘拍鸟”,随后更是被生态环境部转发点赞,冠以花鸟使之名。

这里提及的“打鸟”并不是字面意义上的伤害鸟类,而是摄影圈里一个常见的行话——摄影爱好者扛着各类“长枪短炮”蹲守数小时,只为定格野生鸟类的灵动瞬间。

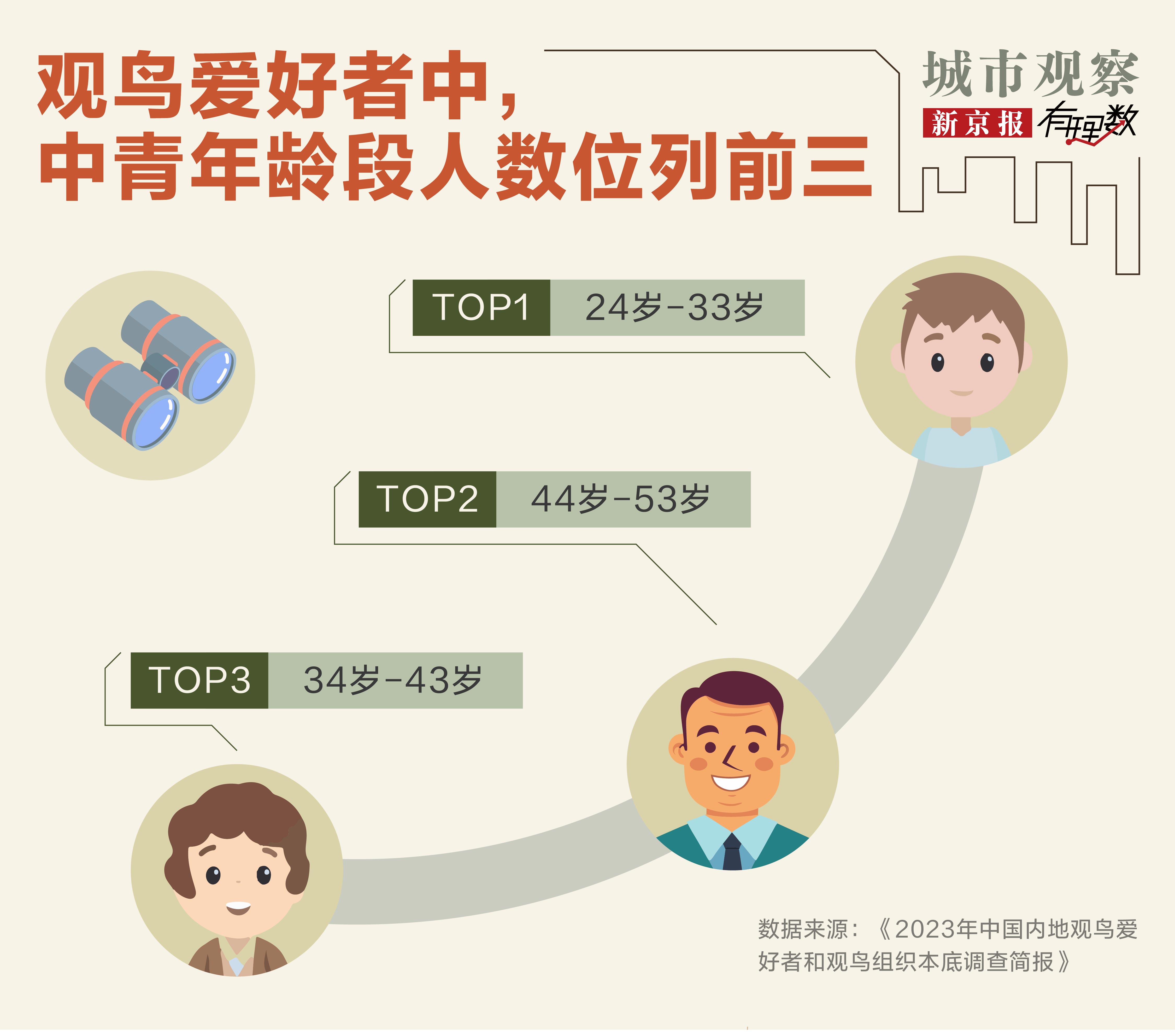

明星出游引发观鸟行为破圈,也让青年观鸟爱好者走入公众视野。据《2023中国内地观鸟爱好者和观鸟组织本底调查简报》统计显示,截至2023年末,我国内地有统计的省区市以鸟类观察为主的爱好者约有34万人,且多以中青年为主。如此庞大的人群规模,让大家在震惊之余也充满好奇。

究竟哪些人在观鸟、拍鸟?他们为何痴迷于飞鸟?国内赏鸟的打卡胜地都在哪儿?4月至5月初,我国各地已相继进入“爱鸟周”,春光正好,有理数带大家一起了解我国的观鸟文化,解锁观鸟热背后的生态密码。

越来越多年轻人加入观鸟大队

相比于国外,我国观鸟活动的起步时间较晚,公认的观鸟元年是1996年。那一年,北京民间环保组织“自然之友”和“绿家园”开始提倡和组织民间观鸟活动,随后各类观鸟活动迅速席卷大江南北。

我国目前到底有多少观鸟爱好者?我们通过近7年中国观鸟组织平台朱雀会发布的两次《中国内地观鸟爱好者和观鸟组织本底调查》,可以找到国人观鸟的历史轨迹。

该调查显示,从2018年到2023年,我国观鸟人群从14万人增长到34万人,占全国人口比例约为2.42%。庞大的观鸟人群,组建起一个又一个大大小小的鸟友群,他们利用周末、节假日等休闲时间,尽可能地将观鸟活动“铺满”各地全域。

在北京,仅“自然之友野鸟会”一家民间观鸟团体,2023年就对全市的12个公园进行了332场鸟调,全年的总鸟调里程更是达到夸张的1740公里,比北京到上海的高铁距离还要远。

我们还发现,与以往大家调侃的“大爷摄影团”不同,我国观鸟爱好者的年龄分布主要以中青年为主。这一特点在与欧美国家观鸟人群年龄的对比中显现得格外突出,西方国家的观鸟人群中老年人占比较高。

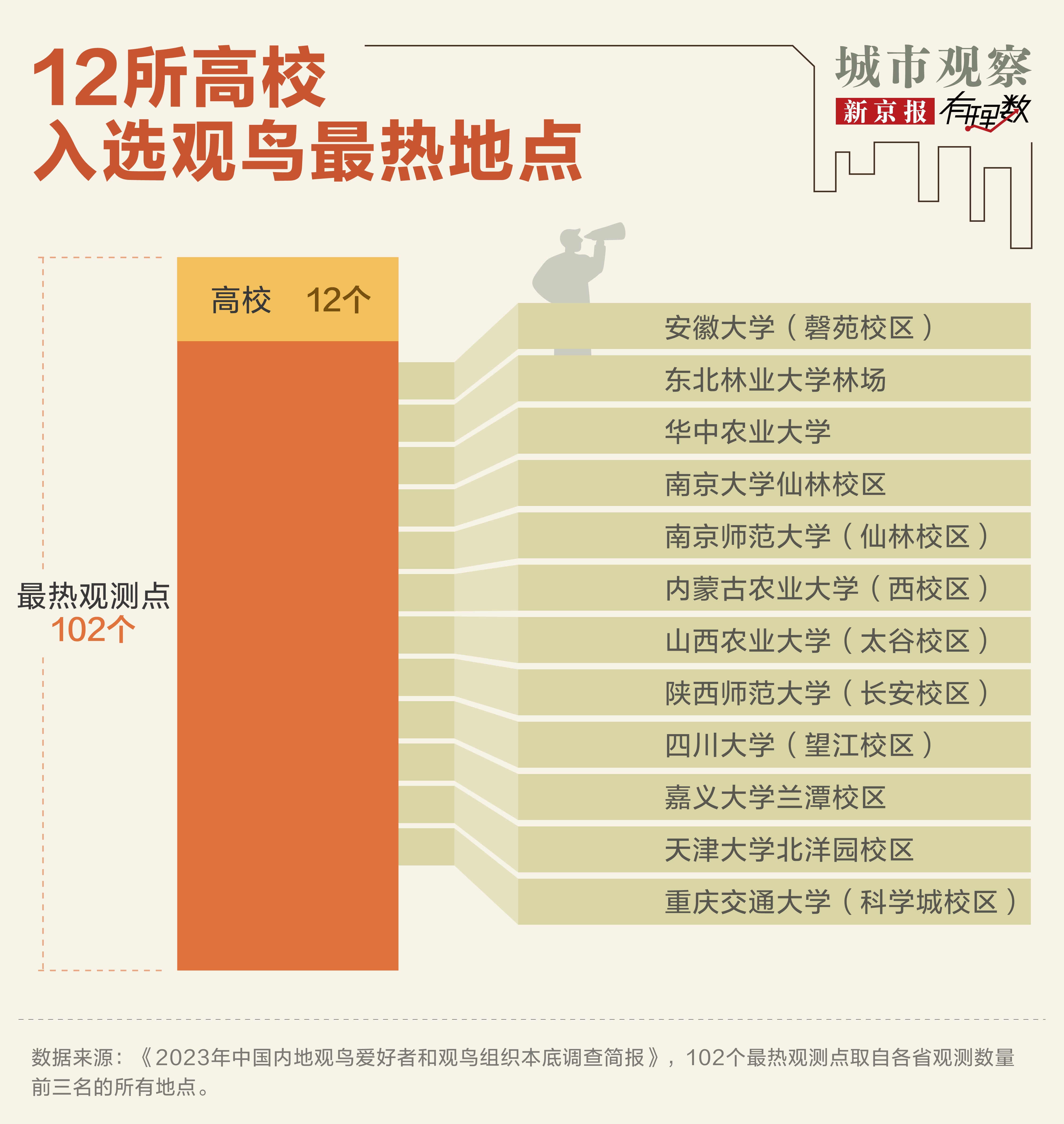

除了“旧友”,鸟友群里每年都会有源源不断的“新朋”涌入。据中国观鸟记录中心的数据显示,2023年度在各省级行政区中排名前三的最热地点中,有12所高校赫然在列,大学生逐渐成为各地观鸟记录贡献的新主力军。

其实,说到中国早期观鸟的历史,主线就是高校老师带着一批专业学生进行的科考史。据中国科学院院士、中国鸟类学会理事长郑作新先生回忆,“我可以说,当年组织师生的观鸟活动,是我国国内第一个具有现代意义的观鸟小组的活动。”

1938年至1941年,这样的考察一直持续着。而这几年积累下来的资料,最后被写成了《三年来邵武野外鸟类观察报告》,这也是我国关于鸟类数量统计的第一篇实地考察报告。

观鸟者是如何一步步入坑的?

著名野生动物专栏作家西蒙·巴恩斯曾说过,观鸟有如仰望天空,有些人能认出苍穹中的每颗星,有些人只能认出一两颗,还有一些人甚至一颗也不认识,但这并不妨碍你成为一个观鸟人。

从一窍不通的小白到经验丰富的识鸟大师,观鸟者们是如何一步步走来的?从入坑到沉迷,他们经历了什么?又收获了多少?在社交媒体的相关主题笔记的评论区里,我们发现了观鸟者迷恋飞鸟的内心独白。

大家坦白的入坑理由,主要集中在“幼时启蒙”“欣赏鸟类与自然”“社交性强”“成本相对不高”等几个因素。

通过高频词的分布可以发现,一名观鸟者可能在小时候接受来自身边人或环境的引导,从而在心里埋下一颗种子。同时,出于对鸟类与自然的欣赏,观鸟者因兴趣而自发开始观鸟。

观鸟的入门门槛相对较低,除了望远镜、相机等基本设备投入外,基本可以做到无其他高额花销,成本并不高。观鸟活动既可以单独进行,也可以与亲朋好友一起出行,并通过参加观鸟社群与其他观鸟者保持联系,形成一个强大的新老传承社区,强社交属性也让很多人喜欢上了这项活动。

比起刚入坑的小白,“深水区”的观鸟者已经不满足于一般的外出拍鸟出片活动了,而是深度参与到鸟类繁殖调查等公民科学项目中去了。

这种公众参与的科学研究,科研机构一般都招募非职业的爱好者和志愿者,一起完成数据收集、分析等研究步骤。譬如,今年三月正式启动的中国繁殖鸟类调查,正是这一行动的代表项目。

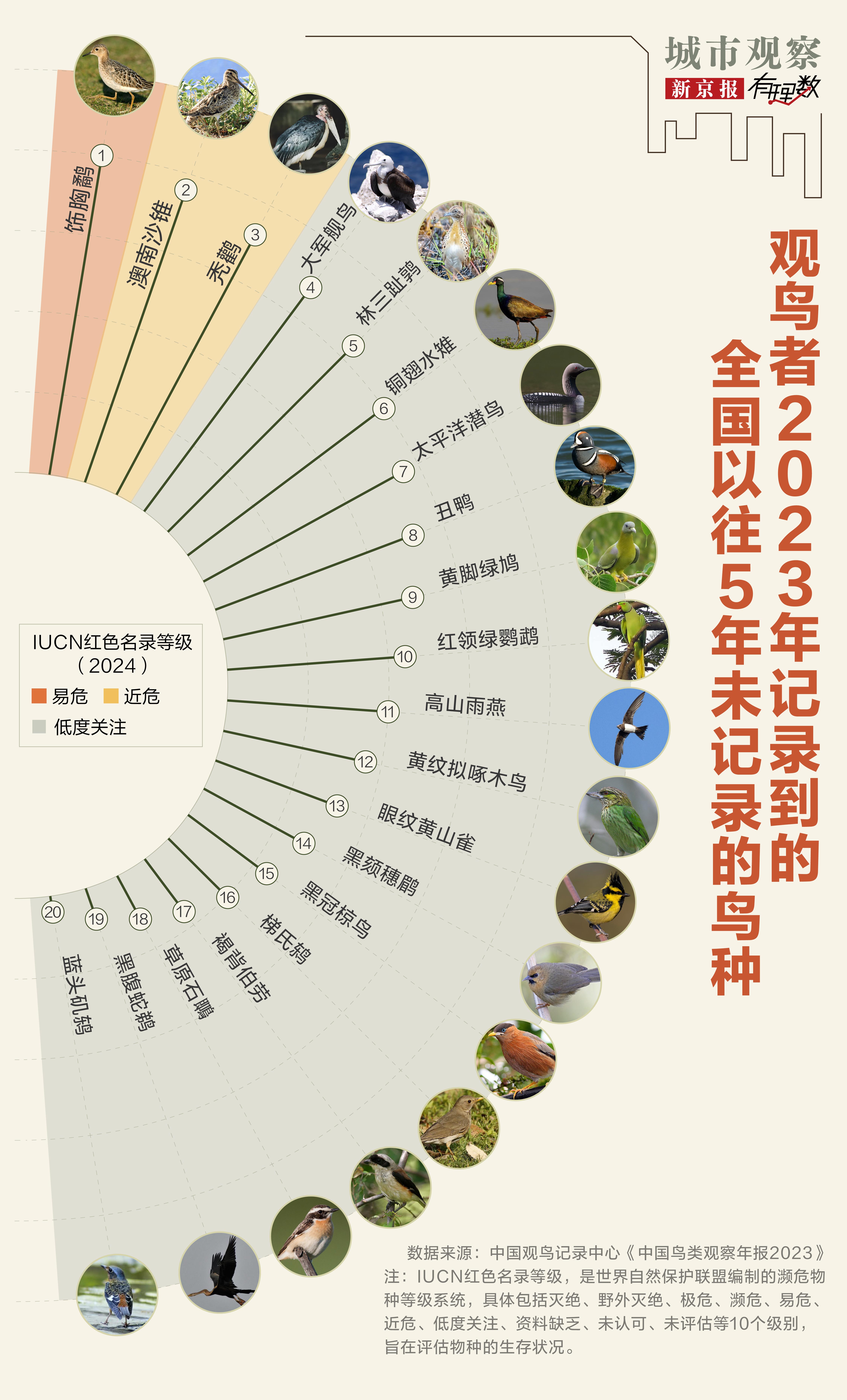

将具备一定专业素养的观鸟爱好者纳入科考“国家队”,好处是显而易见的。有数据显示,得益于观鸟者的探索和辨识,2023年有20种以往5年未记录的鸟种被记录到,其中就包含一些边缘分布的罕见种和迷鸟。

可以预见,当越来越多的观鸟爱好者参与到鸟调项目中,对城市鸟类多样性研究和保护,乃至城市生态发展,都是大有裨益的。

上海、北京、广东的观鸟活动最热

虽然我国鸟类资源丰富,但这并不意味着飞鸟会乖乖地均匀待在各地。因为地理环境的错综复杂性,各地区的鸟类种类分布有着巨大的差异。

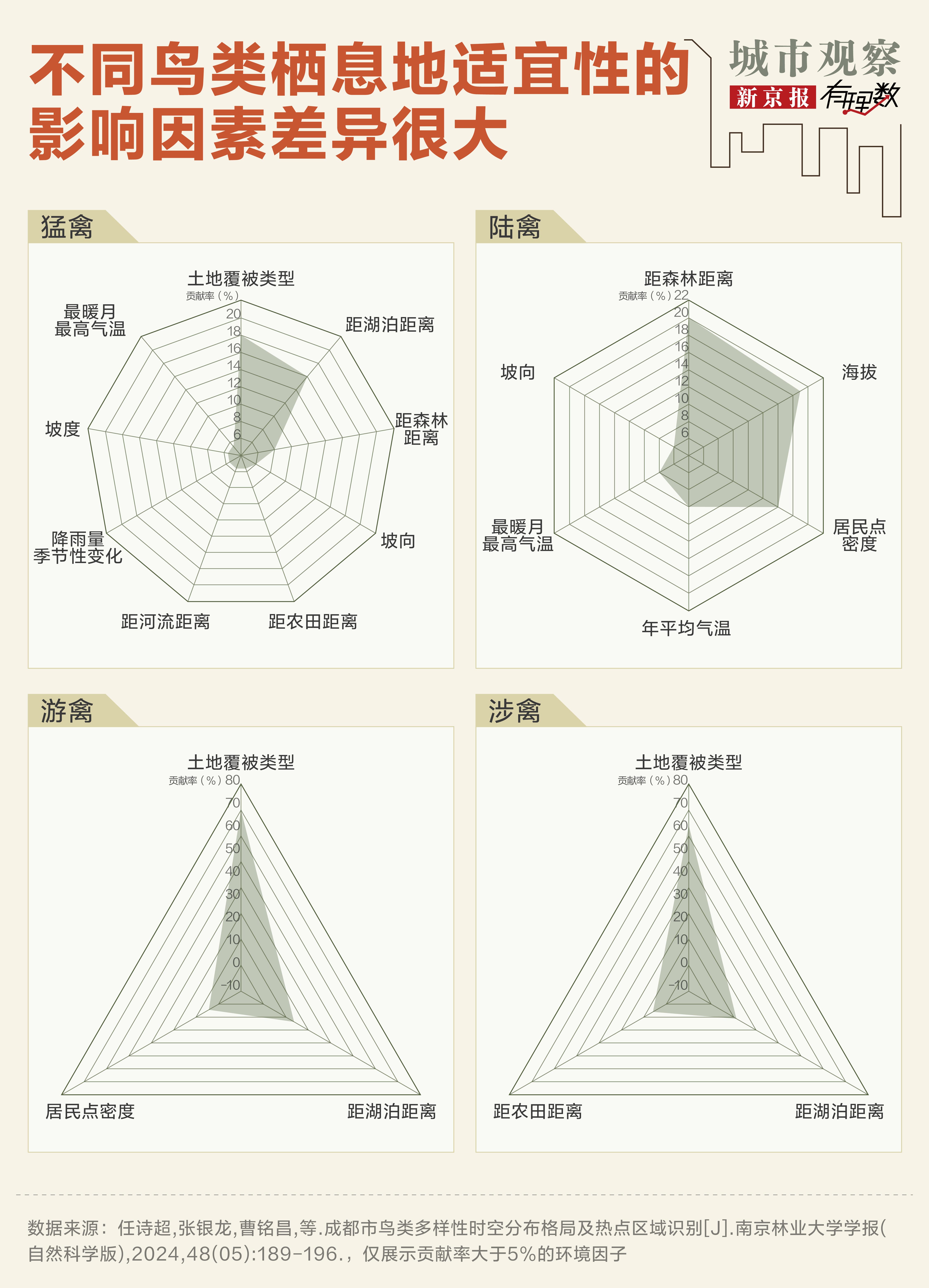

有研究将飞鸟种类细分进行预测分析后发现,不同种类的飞鸟对栖息地的环境要求完全不一样。比如,虽然猛禽(如飞鹰)、游禽(鸳鸯等)、涉禽(丹顶鹤等)对土地覆盖类型的要求较高,而陆禽(鸽子、斑鸠等)则受与森林距离影响更大。

所以一只飞鸟被观测到,不仅与城市公园或自然保护地的“绿岛效应”相关,还需要结合其种类和多个环境因子进行综合分析。

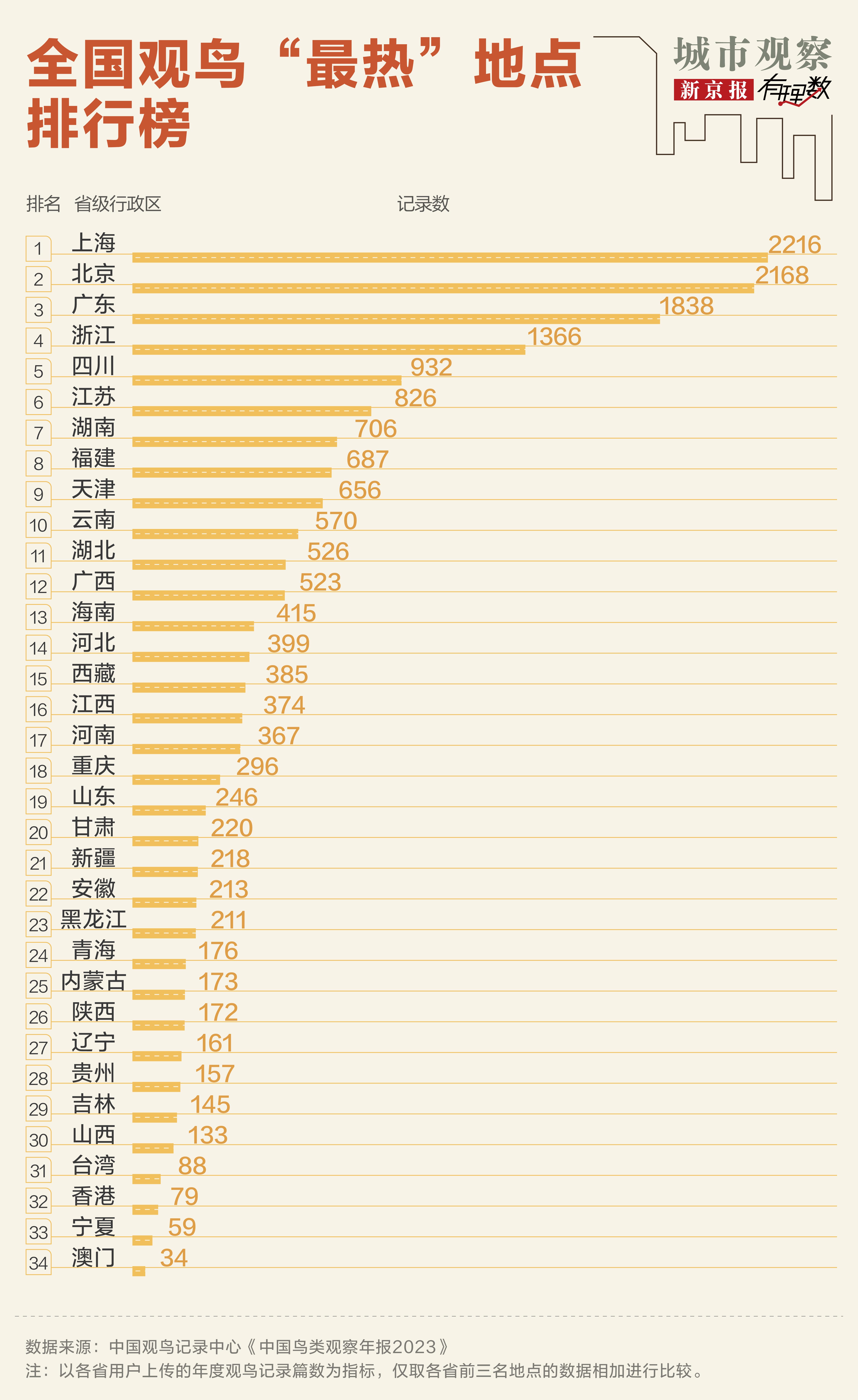

根据《中国鸟类观察年报2023》公布的数据,上海、北京、广东、浙江四地是全国观鸟的最热地点。其中,上海以2216篇上传记录领跑全国最热观鸟地点排行榜,相当于平均每4小时就有1条鸟类数据上传至中国观鸟记录中心。

上海、北京、广东和浙江位于候鸟迁徙的关键路线上,而且经济发达,城市生态空间建设较好,分布有众多野生鸟类,愿意为观鸟消费的群体也壮大。每到春季,在北京颐和园,都能看到扛着“长枪短炮”的拍鸟人聚在一起蹲守,只为目睹最早北归的雁鸭一展身姿。

观鸟的人越来越多了,有充足鸟类资源的地方,已经开始通过组织观鸟季等活动来促旅游搞收入了。

比如2023年江西鄱阳的国际观鸟季,相关活动资讯浏览总量超过6亿次,带动200余万人次前往鄱阳湖观鸟,预计旅游综合收入超过5亿元。

真有人愿意奔赴千里就为了看鸟吗?你还真别说。2024年3月,深圳出现了一只扁嘴海雀,吸引了全国各地的观鸟拍鸟人坐飞机前去一睹芳容。

观鸟热的背后,是自然生态与人文情怀的双向奔赴。当越来越多年轻人扛着镜头追逐飞鸟,当观鸟从兴趣爱好演变为公民科学的重要力量,当生态优势转化为经济价值,这不仅彰显着我国生物多样性保护的成效,更成为绿水青山就是金山银山的生动写照。

春日正盛,不妨走进自然,在观鸟中感受生命律动,解锁生态保护与生活美学的双重密码。

参考资料:

1、国家动物博物馆《北京的爱鸟周,拿什么图鉴去观鸟》

2、自然之友《北京的公园里有什么鸟?5136人走了1740公里,有了答案》

3、中科院之声《大国科学家|郑作新:中国鸟类岂能只由外国人采集命名》

4、三联生活周刊《当代年轻人为何爱上了抬头“观鸟”》

5、果壳自然《什么鸟啊,值得在全国数上几十年》

6、上海林业《[爱鸟周]正式启动!观鸟赏花双重狂喜,各类活动等你pick》

7、中国绿色时报《候鸟飞在“两山”间——观鸟经济观察》