警惕“高阶智驾”陷阱!诱导“解放双手”,最高可判处死刑

时间:2025-04-20 00:30作者:

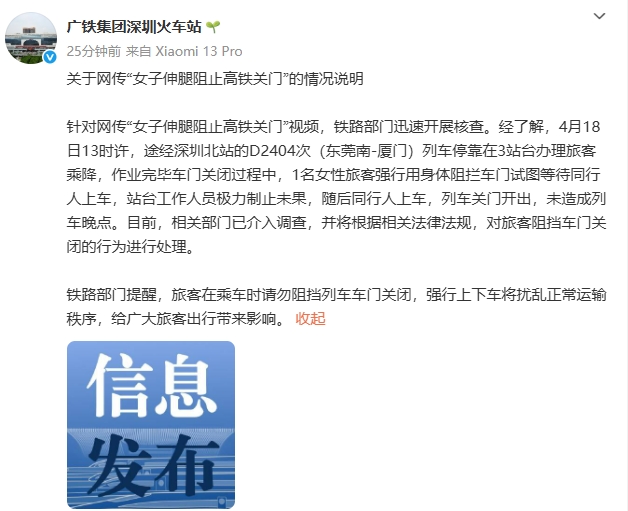

近期,因驾驶人错误使用辅助驾驶导致的交通事故时有发生,引起社会关注讨论。

部分驾驶人对辅助驾驶的认知不到位,误以为“辅助驾驶=自动驾驶”,开启辅助驾驶功能后做出玩手机、睡觉、聊天、吃东西等危险行为,不仅违反了道路交通安全法律法规,也对其他道路使用者的安全构成严重威胁。

驾驶人“脱手脱眼”=玩命!

1

3月29日,德上高速公路池祁段发生一起交通事故,一辆小型新能源汽车在行驶过程中与中央隔离带护栏端头发生碰撞并起火。据报道,事发路段因道路封闭施工,需借道对向车道通行。驾驶人开启“辅助驾驶”功能,事故发生前4秒车辆检测出道路异常后发出提醒,驾驶人接管车辆但未能避免事故的发生。

2

3月19日,大广高速信阳段2297公里处发生一起交通事故,一辆小型新能源汽车在行驶中发生侧翻,车辆严重受损。经查,驾驶人因长途驾驶产生倦意,遂开启车辆“辅助驾驶”功能,而车辆在驶出隧道口时偏离行驶方向,驾驶人未及时察觉车辆异常,导致接管不及时,最终引发侧翻。

3

3月16日,武深高速646公里发生一起交通事故,一辆小型新能源汽车突然向右偏移,随后冲向右侧山体发生侧翻。经查,驾驶人因开启车辆“辅助驾驶”功能后分心,在行驶至事发路段时,车辆方向发生偏移,驾驶人慌忙接管之际操作不当,最终导致事故发生。

警惕“高阶智驾”陷阱!

辅助驾驶≠自动驾驶

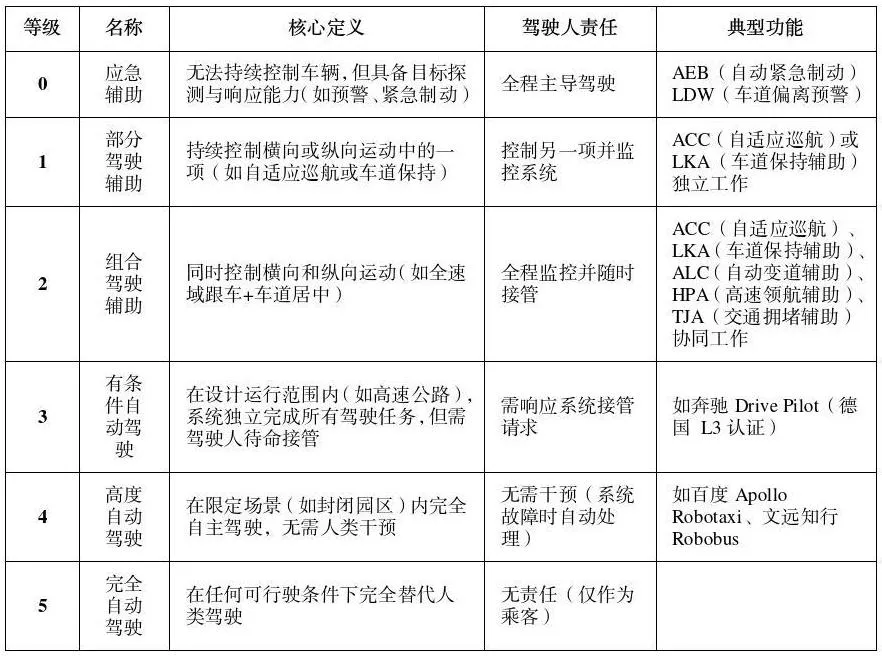

2021年8月,中国国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布《汽车驾驶自动化分级》(GB/T40429-2021)标准,将驾驶自动化分为0至5级。其中,0-2级均为驾驶辅助阶段,即“人机共驾”模式,驾驶员仍为驾驶主体,系统仅起到辅助作用。当前车企所能实现的“智驾”还达不到无人驾驶安全级别,距离L5级的“完全自动”尚有较大差距。

误导宣传、驾驶分心、产品伪劣

触碰法律红线!

(一)关于车企误导宣传的相关法律责任

根据《中华人民共和国广告法》第二十八条,若车企通过广告或宣传材料虚构、夸大辅助驾驶功能(如将2级辅助驾驶描述为“自动驾驶”),误导消费者购买,市场监管部门可依据《中华人民共和国广告法》对虚假宣传行为处以广告费用5-10倍罚款,情节严重的吊销营业执照。若虚假宣传造成严重后果(如引发交通事故致人伤亡),可能触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十二条,可对责任人处2年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金。

(二)关于驾驶人滥用辅助驾驶的相关法律责任

根据《中华人民共和国道路交通安全法》及其实施条例,机动车驾驶人始终对车辆运行安全负主体责任。驾驶人在使用辅助驾驶功能时,必须持续履行观察路况、预判风险和及时接管的义务。若驾驶人在辅助驾驶功能激活期间未尽上述义务,存在“脱手脱眼”行为,公安机关交通管理部门将依据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十条,认定其存在妨碍安全驾驶的违法行为,依法处以罚款并记分。一旦此类行为引发交通事故,驾驶人将承担主要责任,需依法承担民事赔偿责任;若事故导致人员伤亡或重大财产损失,还可能构成交通肇事罪,被追究刑事责任。

(三)关于生产销售“智驾神器”的相关法律责任

对生产、销售者而言。根据《中华人民共和国刑法》第一百四十六条规定,“智驾神器”不符合保障人身、财产安全的国家标准或行业标准(如干扰车辆安全监测系统),若造成严重后果(如交通事故致人伤亡),生产者和销售者可能被判处5年以下有期徒刑或拘役,并处销售金额50%至2倍罚金;后果特别严重的(如多人伤亡),刑期可至5年以上有期徒刑,罚金同上。若设备设计或宣传直接诱导驾驶人脱离监管(如“解放双手”“免接管”),导致重大交通事故,可能被认定为危害公共安全,最高可判处死刑。

(四)关于驾驶人酒后使用辅助驾驶的相关法律责任

对于驾驶人本人启用辅助驾驶功能上路通行。即便本人通过使用“智驾神器”等方式实现脱手驾驶,未实际操纵方向盘驾驶车辆,仍然属于道路交通安全违法行为,属于醉酒驾驶的,还有可能构成危险驾驶罪。驾驶人在明知自身因醉驾等原因导致风险控制能力下降,仍然放弃驾驶责任,放任不具有自动驾驶能力的车辆自主行驶,具有充分的社会危害性,既属于《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十二条第3款规定的分心驾驶行为,亦属于酒后驾驶行为。情节严重,构成犯罪的,还应当以危险驾驶罪追究其刑事责任。

总之,当前国内量产车型所搭载自动驾驶系统尚处于2级辅助驾驶阶段,系统属于“执行者”角色,驾驶人才是最终责任主体,违反法律或不安全使用行为不仅面临行政处罚,还可能承担事故赔偿甚至刑事责任。因此,驾驶人应做自己生命的“第一责任人”,严格遵守《中华人民共和国道路交通安全法》,在使用辅助驾驶系统时保持专注,确保随时可控。

提示

智能驾驶不等于自动驾驶

不能盲目信任、过度依赖“智能驾驶”

驾驶人应做自己生命的“第一责任人”