我在现场·光影流年|从他乡到故乡:超越十年的返乡路

时间:2025-02-08 11:30作者:

编者按:

如果春运这场中国独有的“人口大迁徙”,是一首写满乡愁与期盼的长诗,一代代新华社的摄影记者们,则用他们的相机作为笔墨,一年又一年记录下了这首诗中的动人章节。在归家路上,每一位旅人都有自己的故事,每一个车轮都承载着满满的期待与希望。在这条回家的路上,有人曾顶风冒雨,骑行千里,如今可以驾车疾驰,畅享便捷。从“摩托大军”的浩浩荡荡到自驾车的舒适自由,我们见证了一个时代的跨越,也感受到了国家发展的强劲脉搏。

又到一年春运时,人们回家的路,备受关注。十多年来,我每年都会拍摄春运的“摩托大军”。千里铁骑,星夜兼程。家,在他乡,在路上,更在故乡。

十多年过去了,奔波在路上的人们,不停地构筑自己温暖的家。记录,在远方,在旅途,也在家乡。我不断地用影像诠释团圆的意义。这些年,我的记录,已悄然从“路上”转到“家里”。

曾经,数以百万计的“摩托大军”,从珠三角地区出发,沿着国道向广西、贵州、云南、四川等地骑行返乡,顶风冒雨骑行数十个小时返乡过年。浩浩荡荡的“摩托大军”,一直是“春运”这场人口大迁徙中的一道震撼人心的独特风景。据广东省交通运输部门统计,2013年春运期间,摩托大军达到峰值约为110万辆次,此后呈逐年明显下降趋势。近年来,交通运输部门已不将此群体作为春运返乡的重点监测对象。“摩托大军”已从春运舞台渐渐消失。

作为摄影记者,我每年都会记录他们回家路上的苦乐艰险,记录他们返乡后的暖心故事。通过对他们的影像记录,我也得以见证在新时代背景下,经济和社会发展对这个群体产生的深远影响。

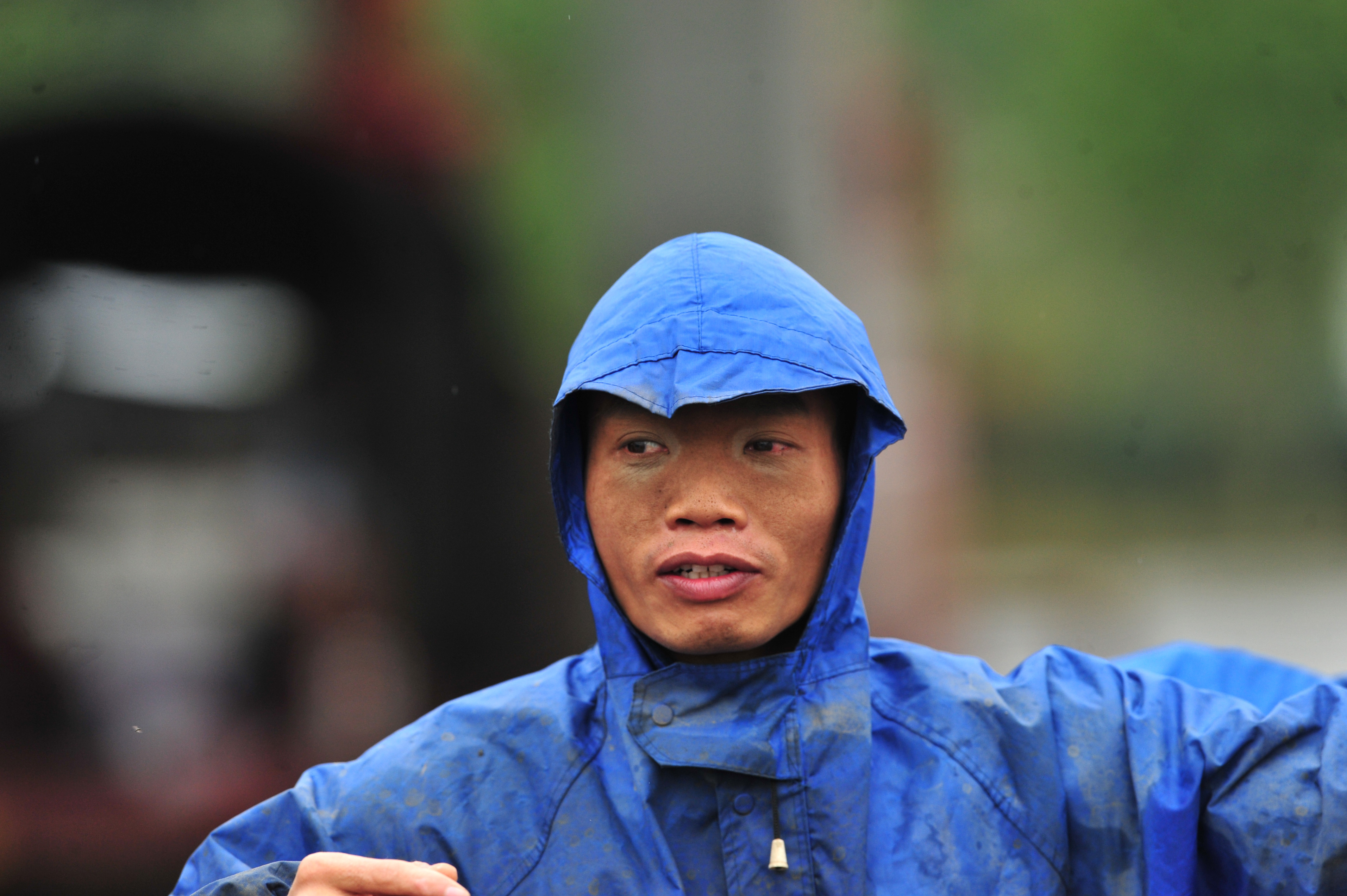

2011年1月,在一个寒冷的夜晚,我在广西南丹境内的国道上,偶遇了一支正停车在路边休息的“摩托大军”。当时天空正下着冻雨,路面湿滑。棉衣、护膝、雨衣、棉毯、手套……骑行的人们“全副武装”,抵御严寒。他们告诉我,长时间的骑行和风雨的侵肌,手脚已被冻得没有了知觉。短暂休整后,他们又匆匆踏上了征途,很快消失在夜雨中。

这是我第一次拍摄“摩托大军”。至今,那一幕还在我眼前不断浮现:寒风冻雨浇不灭返乡人充满热血的心和对故乡亲人的思念。

2013年2月3日,在广西梧州东出口春运情暖驿站,我遇到时年38岁的周克兵,他和妻儿正喝着志愿者精心准备的姜汤。简单沟通后,他勉强同意我们跟踪拍摄。多年后,周克兵告诉我,当时感觉自己很狼狈,路上很艰险,一路上看到不少骑手出事,他很担心,因为全家人都在车上,他不想让外界任何事情影响他们回家的路。

旅途中,很多时候摩托车队伍会混在小汽车和大货车之间前行。滚滚车流中险象环生,摩托车相互刮碰或者被汽车碰到,导致车倒人伤的情况偶有发生。

骑行的队伍速度很快,我们驱车勉强跟随。因为拍摄需要超前选点蹲守,往往是我们刚刚下车,还没找好位置,抬头发现他已从眼前驰过。

在加油站加油时,我看到周克兵双手僵硬,保持着骑行的姿势,需要缓好一阵子,他的手臂才能活动自如。

翌日晚上,周克兵一家三口终于回到了禄峒镇思侯村的老家。至此,1000多公里、历经30多小时的“千里走单骑”之旅结束。从始至终,周克兵言语甚少,给人一种难以打交道的感觉。

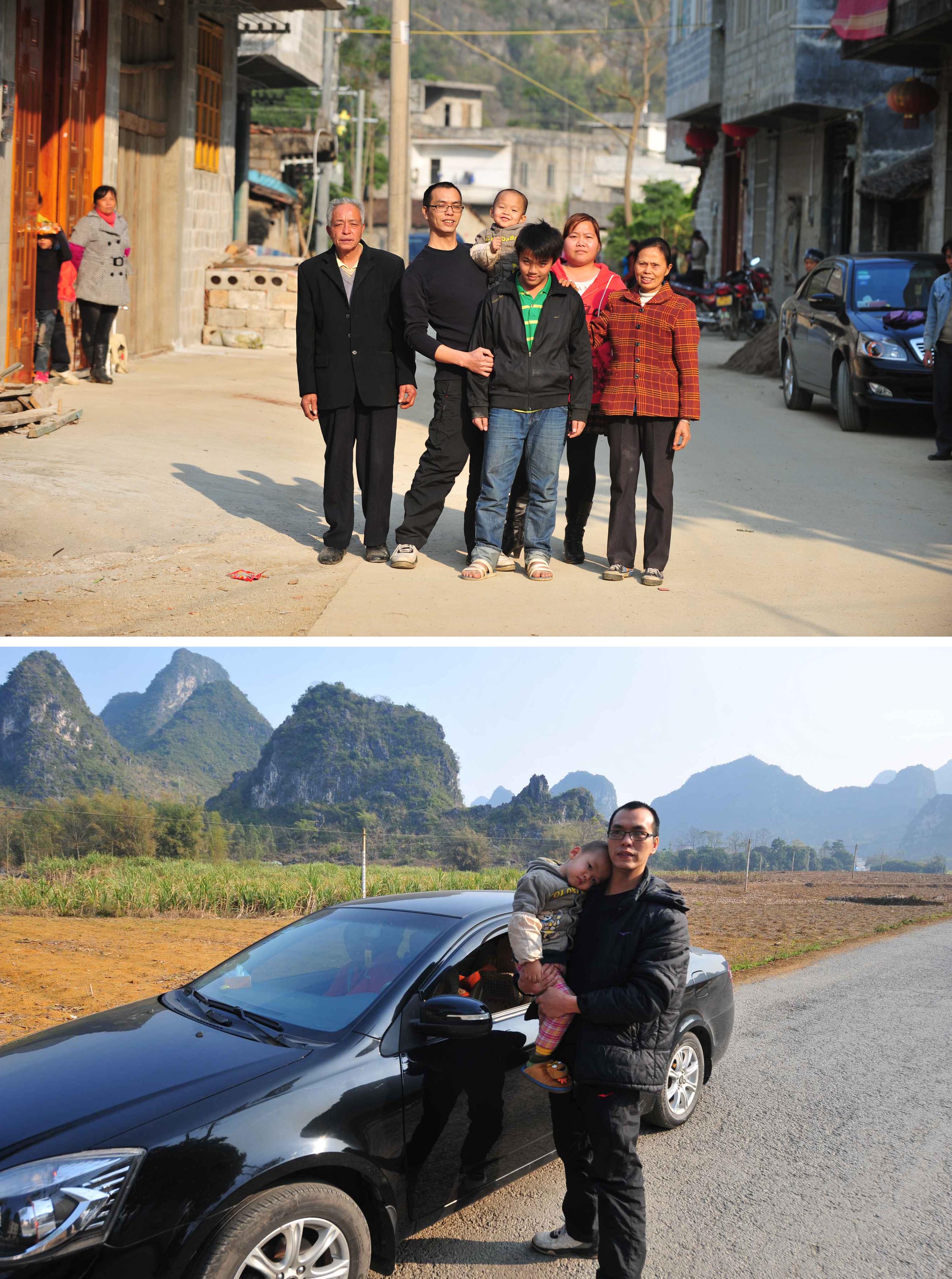

11年后的2024年2月2日,当我再次在春运返乡的车流中见到已经49岁的周克兵时,他正驾驶汽车缓缓进入北海市一处高速公路服务区。身着白色T恤,脚踩运动鞋的周克兵,和11年前初见时“全副武装”、满面尘泥的形象相比显得更加年轻,妻子也是一身时尚干练装扮,20岁的儿子已经长到了一米八左右,成了“大高个”。

我们再次跟随周克兵开车带着家人返乡过年。还是从广东佛山到广西靖西,得益于近年来不断织密的高速公路网,曾经1000多公里的路程缩短到现在的800多公里,时间也从30多个小时减少到10个小时左右。

回到家后,周克兵一直忙着搬家具、酿酒、准备团圆饭。78岁的母亲周母胜总是在身后探头观望儿子忙碌的身影,周克兵一回头,便看见母亲幸福慈祥的笑容。他说,争取尽快返乡,种田养殖,守在母亲身边。

当我拿出11年前的照片给周克兵看时,他能把每一张照片的很多细节都说出来。他说他其实很感谢我为他拍摄这些珍贵的照片,让他对过往有了更深刻的印象。

1996年,周克兵开始到广东闯荡。2004年,他和妻子决定带着几个月大的儿子一起去广东。他们希望儿子在身边长大,接受更好的教育。从此,每年春节前后,一家三口都会在粤桂间来回奔波,坐车往返约2000元路费,是一笔不小的开销。

为了节省路费,2007年周克兵购买了摩托车,用于每年返乡过年。

2015年他如愿购买了一辆小汽车,实现了为“一家人挡风遮雨”的愿望,从此结束了一家人“千里走单骑”的历史。

凭着多年来在广东的努力打拼,周克兵逐渐成长为工厂的技术骨干。周克兵说,这十多年来他们一家实现了脱贫,装修了老家的房子。去年,一直带在身边的儿子也考上了大学。

从坐车到骑行,再到如今的自驾,周克兵的春运和人生故事,告诉我们“摩托大军去哪儿了?”其中的一个答案。

在广东务工二十余载的韦寿宜,老家在广西大化瑶族自治县大化镇仁良村。2014年以来,南广、贵广、贵南等高铁建成通车,高铁逐渐实现“公交化”运行,他可以选择坐动车到临县的高铁站,然后坐半个小时的车就能回到家。十多年前,韦寿宜也曾是“摩托大军”中的一员,饱尝过骑行旅途的艰辛。凭着多年来在广东的努力打拼,韦寿宜逐渐成长为工厂的骨干,业绩和收入不断提高。如今,他已经购买两辆轿车。村里已经实现了屯屯通公路,高速公路和一级公路也通到了家门口,这让他可以灵活选择回家的方式。

韦寿宜的哥哥韦寿基也曾外出务工多年,同样也曾是“摩托大军”中的一员。为了照顾日渐年迈的母亲,他决定不再外出,在家创业:经营商店、养猪养羊、制作陀螺等。

近几年,在驻村工作队的带领下,韦寿基每周都会组织村里的老人打陀螺、唱山歌、跳民族舞蹈,振兴家乡的民族文化,他把这个活动称为“为了母亲的微笑”项目。如今,他和驻村工作队一起组织的陀螺联赛,已经持续举办了80多轮。将赛事逐渐发展成为集竞技、娱乐、非遗传承、文化交流、民族团结共建为一体的综合平台,为老人们营造一个欢乐祥和的大家庭氛围。

蓝志平是该县七百弄乡弄雄村村民,今年35岁。10年前,在广东闯荡多年的蓝志平返回家乡,规模养殖七百弄鸡,带领群众脱贫致富。2016年,蓝志平成立养殖合作社,不断扩大养殖规模,打造七百弄鸡产业基地,逐渐成为当地致富带头人。

在大化,像蓝志平、韦寿基这样的返乡青年还有很多。随着脱贫攻坚战的胜利和乡村振兴的不断推进,农村人居环境不断提高,路网建设更加完善,振兴产业得到夯实,让不少人有了回到老家安居乐业的机会和条件。

周克兵、韦寿宜、韦寿基他们当年骑过的摩托车早已落满灰尘。一代人的摩托记忆,随着时代的滚滚洪流,渐渐地藏在了他们的心底。

本期主持:程婷婷