事情越闹越大!小米SU7车祸后,国家出手了

时间:2025-04-23 18:00作者:

当小米 SU7的金属残骸在安徽高速上扭曲变形,三个女大学生花季生命转瞬即逝。这场事故不仅将小米汽车推向舆论风暴中心,也撕开了智能驾驶过度宣传的遮羞布。

公安部与工信部的接连“亮剑”,整个汽车行业都感受到监管雷霆的逼近。

1. 国家终于出手

任何一项还未成熟的新技术,都无异于一把双刃剑,汽车智能驾驶技术也是如此。一方面智驾是汽车行业发展的大势所趋,另一方面当下智驾事故频发,存在明显安全隐患,甚至导致人员重大伤亡。3月底发生在安徽高速上导致三人死亡的车祸,让小米汽车陷入前所未有的安全危机之中。作为“流量圣体”,小米汽车身上的任何事情,无论是正面新闻还是负面消息,都会激发舆论的滔天洪流。

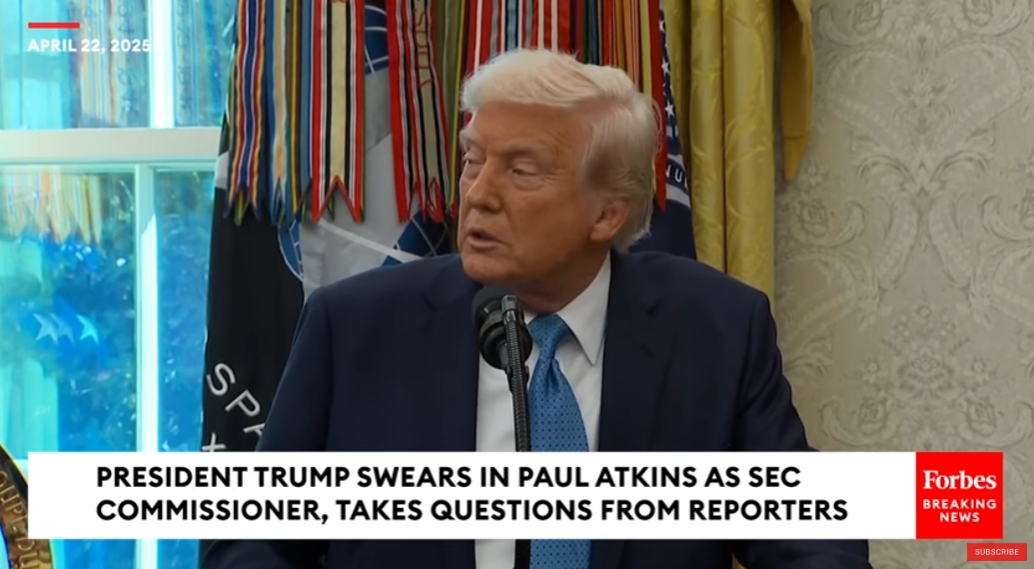

这个围绕智能驾驶的安全事故,在舆论热议半个月之后,国家终于出手了。先是公安部发文,提醒人们要警惕“高阶智驾”陷阱,明确车企误导宣传、夸张营销,以及车主智驾分心、脱手脱眼等,都有可能触碰法律红线。同时,工信部也发布公告称,召集几十家车企开了闭门会,强调车企需要明确系统功能边界和安全响应措施,不得进行夸大和虚假宣传,切实提升智能网联汽车产品安全水平。显而易见,这意味着国家要加强智驾监管了。

2. 事情越闹越大

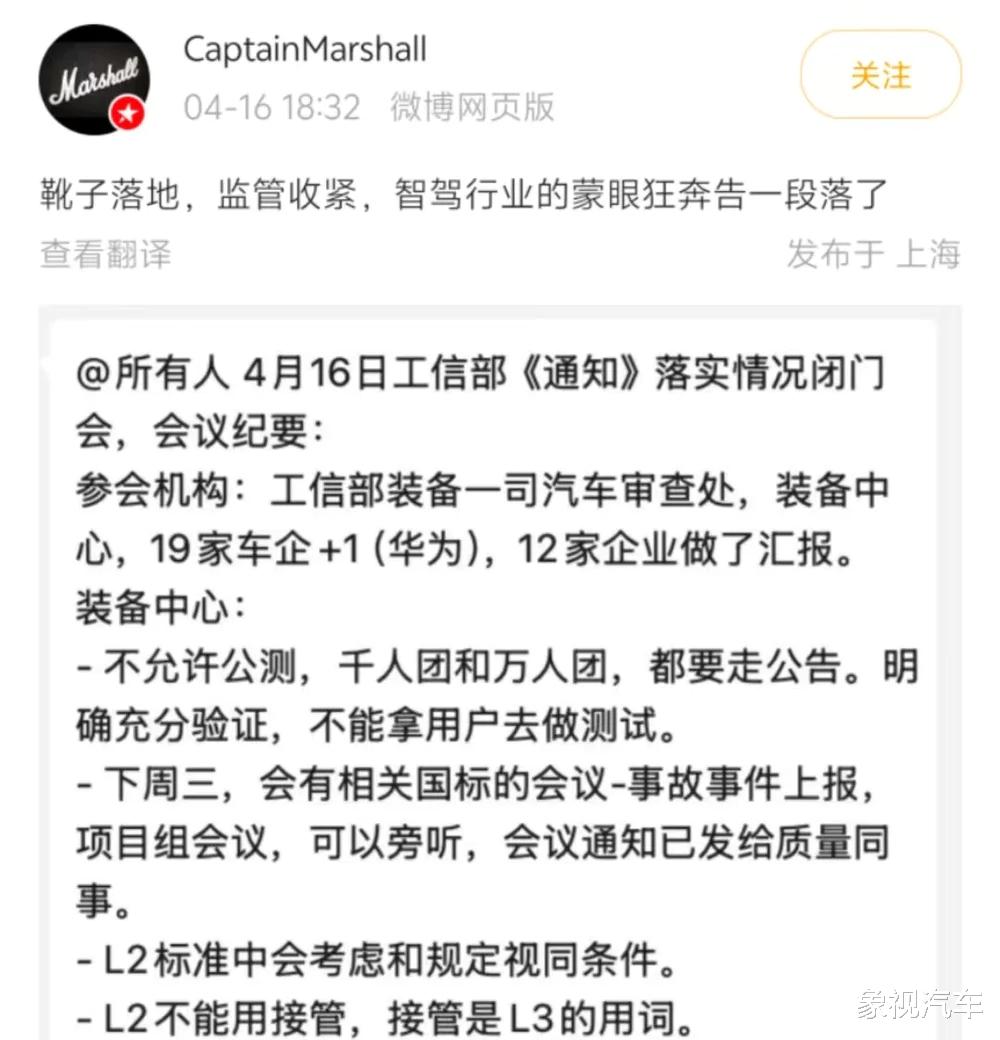

种种迹象表明,当资本裹挟着智驾技术蒙眼狂奔时,国家监管的缰绳终将勒紧狂飙的野马。这并非是对智驾行业的重创和打击,而是对其一次及时纠偏,更有利于行业长远健康发展。工信部官方公告发布半小时之前,一张没有署名、透露了更详细会议信息的微信聊天截图,就已经开始在多个社群流传。根据截图的信息推测,大概率是某家参会车企的人员,给后方传递的第一时间会议总结。

基于截图中信息以及其他信息分析总结,国家对智驾加强监管,主要包括两个方面的内容。首先,规范智驾技术的宣传,严禁虚假和扩大宣传,避免给消费者造成错觉。以后可能会禁用自动、自主、高阶智驾等词,建议使用组合辅助驾驶等词语。其次,严管智驾功能的部署和风险。禁用代客泊车、一键召唤、远程遥控等,该类功能禁止申报。不允许各种名义的“公测”,原则是车企不能拿用户当做小白鼠去测试。

3. 撕开智驾遮羞布

公安部、工信部等国家监管部门,之所以联手重拳出击,根本原因在于智驾营销的浮躁与社会风险的叠加。新能源汽车行业竞争日趋激烈,行业内卷让车企纷纷将智驾作为核心卖点,甚至不惜压缩测试周期、夸大技术功能。尤其是今年“智驾平权”浪潮之下,几乎所有新能源车企都在推智驾。多家车企通过直播等多种传播方式,不断塑造消费者对自动驾驶技术的认知,甚至诱导消费者脱手脱眼驾驶车辆。

内卷竞争压力,推动着车企对智驾技术,进行花样翻新额夸张宣传。营销乱象催生信任泡沫,消费者产生很多错觉,把智驾这项尚未完全成熟的技术,一步步推向失控边缘。有数据显示,2024年国内涉及辅助驾驶的交通事故同比激增214%。甚至有人在使用智驾时长时间睡觉,从而引发严重交通事故,导致生命消逝和财产损失。这种风险扩散,可能引发更多连锁反应:保险责任认定不清、法律纠纷激增、公众信任崩塌。

小米 SU7车祸以及由此引发的舆论热潮,给行业敲醒了警钟。公安部和工信部的出手,看似是对智驾行业的“束缚手脚”,实则是在推动行业从“野蛮生长”转向“规范竞速”。没有安全作为基础的新技术,不过是表面看似精致的危险品。唯有让 “辅助驾驶” 回归 “辅助” 本质,让车企的“技术狂飙”戴上责任枷锁,才能在“智驾平权”的浪潮中,守护生命尊严、道路安宁,以及社会和谐。