又一起!小米SU7起火致两人死亡,司机逃逸,官方回应引发争议

时间:2025-04-16 08:30作者:

当智能褪色:小米汽车,还能驶向何方?

小米汽车最近有点“火”,但恐怕不是雷军想看到的那种“火”。两起事故,鲜血淋漓,把小米推上了风口浪尖。智能汽车,真的智能吗?辅助驾驶,是帮手还是“帮凶”?一时间,质疑声浪如潮水般涌来,淹没了曾经的赞美和期待。有人说,新能源就是未来的方向,科技改变生活;也有人说,步子迈得太大,容易扯着蛋。小米汽车,究竟是“新时代的弄潮儿”,还是“披着科技外衣的定时炸弹”?

让我们先回到那两起刺痛神经的事故现场。安徽高速,阳光明媚,但 tragedy 却不期而至。一辆小米SU7,开启了NOA智能辅助驾驶,以116km/h的速度飞驰。人们本以为可以享受科技带来的便捷和安全,但现实却无情地打了所有人一巴掌。前方施工改道,车辆未能及时识别,撞向了隔离带,瞬间燃起熊熊大火。三条生命,戛然而止。

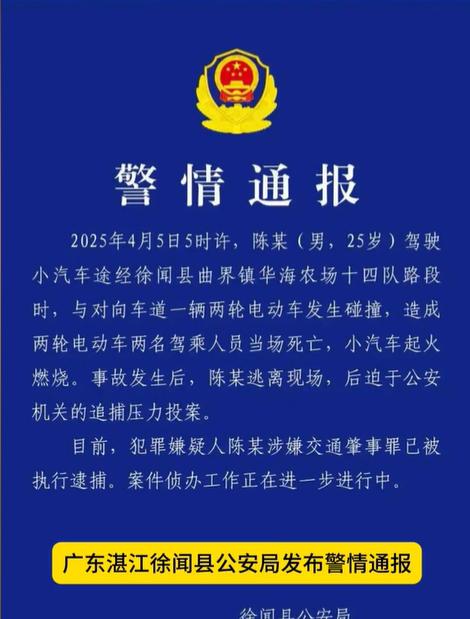

紧接着,广东湛江,再次传来噩耗。一辆小米SU7撞上了电动车,又是两具冰冷的尸体。更让人后背发凉的是,碰撞后车辆迅速起火,仿佛死神在狞笑。小米官方的回应是,电动车锂电池受挤压起火,引燃了SU7。这说法,听起来似乎很有道理,但却难以平息公众的愤怒和质疑。

“把锅甩给电动车,死无对证,这算什么?”类似的评论,在网络上铺天盖地。小米,这个曾经以“为发烧而生”为口号的科技公司,如今却面临着前所未有的信任危机。

雷军造车,倾注了无数心血。三年时间,百亿资金,500多人的研发团队,激光雷达、高清摄像头、全栈自研算法……硬件参数确实亮眼,但为何在关键时刻却掉链子?智能驾驶,难道只是一个美丽的泡沫?

汽车行业的老炮儿们心知肚明,目前的智能驾驶系统,还远未达到完美。感知范围有限、算法不够完善、应对突发情况的能力不足,这些都是无法回避的缺陷。就像一位经验丰富的司机,在高速行驶时,能够凭借敏锐的观察力和经验判断,提前预判风险,并采取相应的措施。但智能驾驶系统,却往往只能依靠传感器和算法的判断,反应速度和判断能力都远不及人脑。

更可怕的是,用户对智能驾驶的过度信任。很多人把辅助驾驶当成了“自动驾驶”,双手离开方向盘,双脚放松,完全依赖车辆的“智能”。殊不知,这种行为极其危险。智能驾驶系统,仅仅是辅助工具,绝不能替代驾驶员的注意力和判断。曾经有媒体做过实验,在开启辅助驾驶的情况下,车辆并不能完全识别道路上的障碍物,甚至会发生追尾事故。

小米在宣传时,一直在强调“辅助驾驶”的概念,但消费者往往会忽略“辅助”二字,把“智能驾驶”当成了“万能驾驶”。这种认知偏差,正是导致事故发生的重要原因。

新能源汽车自燃,已经不是什么新鲜事了。电动汽车的电池,就像一个高压锅,稍有不慎,就会发生爆炸。碰撞、短路、高温,都可能引发电池热失控,导致车辆自燃。与传统的燃油车相比,新能源汽车的安全风险更高。燃油车撞车后,可能会漏油,但新能源汽车撞车后,却可能直接“火化”。这就是为什么很多人对新能源汽车的安全问题心存疑虑。

小米官方解释说,湛江事故是由于电动车锂电池起火引燃了SU7。但问题是,为什么SU7会被如此迅速地引燃?车身防火设计是否到位?电池安全管理系统是否完善?这些问题,小米并没有给出令人信服的答案。

作为消费者,我们该如何看待小米汽车?又该如何做出选择?以下是一些建议:

第一,理性看待智能驾驶。智能驾驶技术,是未来的发展趋势,但目前仍处于发展阶段。不要过分依赖智能驾驶系统,更不要把它当成“自动驾驶”。在驾驶过程中,始终保持警惕,集中注意力,随时准备接管车辆。

第二,仔细阅读用户手册。在购买汽车之前,一定要仔细阅读用户手册,了解车辆的各项功能和安全注意事项。特别是关于智能驾驶系统的使用和限制,一定要做到心中有数。

第三,选择正规渠道购买。购买汽车时,一定要选择正规渠道,例如官方授权的经销商。不要贪图便宜,购买来路不明的车辆。

第四,购买保险。为爱车购买足够的保险,可以降低事故发生后的经济损失。

第五,定期检查车辆。定期对车辆进行检查和维护,确保车辆的各项功能正常运行。特别是电池的健康状况,要及时关注。

小米汽车的出现,无疑给汽车行业带来了一股新的活力。雷军的个人魅力和小米的品牌影响力,让SU7迅速走红。但两起事故的发生,也给小米敲响了警钟。造车,不是简单的硬件堆砌,更重要的是安全和可靠性。

雷军曾说过:“小米汽车是最后一次创业。”这句话,既是对小米汽车的期许,也是对自己的鞭策。但要实现“造车梦”,小米还有很长的路要走。

首要任务是,提升车辆的安全性。对电池安全管理系统进行升级,加强车身防火设计,提高智能驾驶系统的可靠性,这些都是必须要做的事情。安全,永远是汽车产品的核心竞争力。

要加强与消费者的沟通。坦诚地面对问题,及时回应消费者的质疑,用实际行动赢得消费者的信任。不要试图掩盖问题,更不要推卸责任。只有真诚的沟通,才能化解危机。

第三,要完善售后服务体系。为消费者提供完善的售后服务,包括车辆维修、保养、事故处理等。让消费者感受到小米的诚意和责任。

小米汽车的未来,充满挑战,但也充满机遇。如果小米能够吸取教训,认真改进,相信它依然有机会在汽车市场占据一席之地。

回到最初的问题:小米汽车,还能驶向何方?答案取决于小米自己的选择。是选择继续“蒙眼狂奔”,还是选择“稳扎稳打”?是选择“自我吹嘘”,还是选择“真诚沟通”?不同的选择,将决定小米汽车的命运。

根据官方数据,2024 年 5 月份,小米 SU7 交付量达到 8630 辆。虽然交付量稳步提升,但与特斯拉等头部企业相比,仍然存在着巨大的差距。同时,由于事故的影响,消费者对小米汽车的信任度有所下降。

未来,小米汽车能否在激烈的市场竞争中脱颖而出,取决于它能否解决安全问题,赢得消费者的信任,并不断推出 innovative 的产品。前路漫漫,小米汽车,任重道远。

希望小米能够记住,汽车,不仅仅是交通工具,更是承载着人们生命安全的责任。