“每20个80后就有1人去世”?官方回应

时间:2025-02-22 15:30作者:

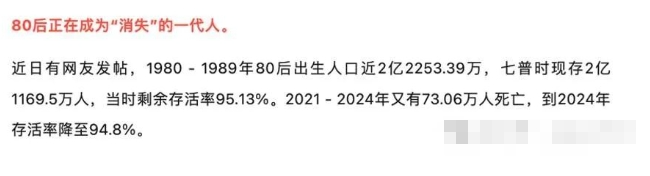

近日,“80后死亡率突破5.2%”“每20个80后就有1人去世”的消息在网络平台广泛流传,引发争议。

据上海网络辟谣消息,很多公众号称数据来自第七次人口普查的“权威数据”。但2020年开展的七普,是如何得出2024年人口数据结论的?媒体记者发现,5.2%死亡率这个数字统计也很奇怪。国家统计局官网对于死亡率指标的解释,应该用年死亡人数除以年平均人数,再乘上1000‰,这意味着死亡率的指标是以“千分之几”为单位表示的,而不是常用的百分之多少。在网传数字的其他细节上,也有很多错误。对此,中国人民大学教授李婷通过公开统计数字计算后得出,80后的存活状况是要好于70后的,而死亡率也要远低于5.2%这个数字。该消息系谣言,罪魁祸首可能是AI。近年来,随着人工智能技术的发展,利用AI技术编造谎言,博眼球、蹭热度、刷流量乱象频发。中国互联网联合辟谣平台数据显示,全年共受理网民举报谣言信息1.47万条,汇集谣言样本和辟谣数据7000余条,汇集各类辟谣稿件2.1万余篇。其中特别提及AI生成的谣言有“新疆多地建高铁站”“交警请占道停留的运钞车驶离”“四川巴中民警与运钞车发生激烈枪战”“济南大妈路边摆摊被监管部门罚款145万”“云南山体滑坡灾害致8人遇难”“地震导致新疆乌什县房屋连片倒塌”“云南某地暴雨淹店洪水齐腰”等,严重误导公众判断,影响社会的和谐与稳定。从法律角度,如何应对AI谣言的泛滥之势?一起来看《法治日报》律师专家库成员、北京市康达律师事务所高级合伙人苟博程律师的专业解读!

一、AI生成虚假信息,AI的研发者和使用者是否要承担法律责任?

对于研发者而言,需要遵守相关的法律法规和监管要求,如《互联网信息服务算法推荐管理规定》《互联网信息服务深度合成管理规定》《生成式人工智能服务管理暂行办法》等,确保AI工具的生成内容符合法律规范。如果研发者在设计、开发AI工具时,遵守相关规定,尽到合理注意义务,如对AI的算法、数据来源等进行严格审查,不存在故意或重大过失导致AI生成虚假信息,则研发者通常不需要承担法律责任。反之,若研发者明知AI存在生成虚假信息的重大风险,未采取必要措施加以防范,对虚假信息的产生存在过错,则可能需承担相应责任。另外,生成式人工智能服务的提供商,应当在AI工具的使用说明中明确告知用户,AI生成的内容可能存在不准确或虚假的风险,用户需自行甄别和核实。对于AI生成的内容,使用者也具有义务对信息的真实性进行基本的核实和判断。未加辨别就传播AI生成的虚假内容,说明使用者未尽到合理的注意义务,存在主观过错。如果使用者故意或因重大过失传播虚假信息,给他人造成损害或引发不良社会影响,根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国治安管理处罚法》和《中华人民共和国刑法》的相关规定,需要依法承担侵权责任、行政责任甚至刑事责任。

二、网络平台在发现谣言传播后,应该履行怎样的责任义务“止谣”?

首先,平台应当利用技术手段对用户发布的信息进行实时监测,特别是对于涉及公共安全、社会稳定、公众人物等敏感领域的信息,要进行重点监控。一旦发现疑似谣言信息,应立即启动内部审查机制。例如,通过关键词过滤、用户举报、数据分析等手段,及时捕捉到可能的谣言内容。其次,平台应建立专门的审核团队对疑似谣言信息进行核实。平台可以要求信息发布者提供证据或说明,也可以通过查阅公开资料等方式进行。最后,经核实为谣言的信息,平台应立即采取措施阻止其进一步传播、主动辟谣。具体措施包括但不限于删除信息、屏蔽账号、限制用户功能等。如对于恶意传播谣言的账号,平台可以采取封禁账号的措施,通过平台公告、推送辟谣消息。

三、为规范AI生成信息传播,亟待完善的法律法规和监管措施有哪些?

事实上,为规范AI生成信息的传播、打击AI谣言,目前已出台了一系列相关规定。《生成式人工智能服务管理暂行办法》中对传播虚假信息、侵害个人信息权益、数据安全和偏见歧视等问题,规定了包括使用AI生成内容不得侵害他人肖像权、应对AI生成的图片视频进行标识等具体细则。相关部门应当根据《生成式人工智能服务管理暂行办法》的规定落实AI研发者、使用者、网络平台等各方的责任,避免责任主体的互相推诿。

此外,《互联网信息服务深度合成管理规定》要求平台应当采取技术或者人工方式对深度合成服务使用者的输入数据和合成结果进行审核,并规定了配套措施。监管部门应当据此加强监管措施,发现违法和不良信息的,及时处理和整改。

策划:杨新顺王芳

文字:范洁

来源|法治日报