一个晚上8台手术到颗粒无收,上海产科医生叹:生孩子的都去哪儿了?

时间:2025-02-25 16:00作者:

有位上海的产科医生,如今每次值班都会拿着手机发呆。

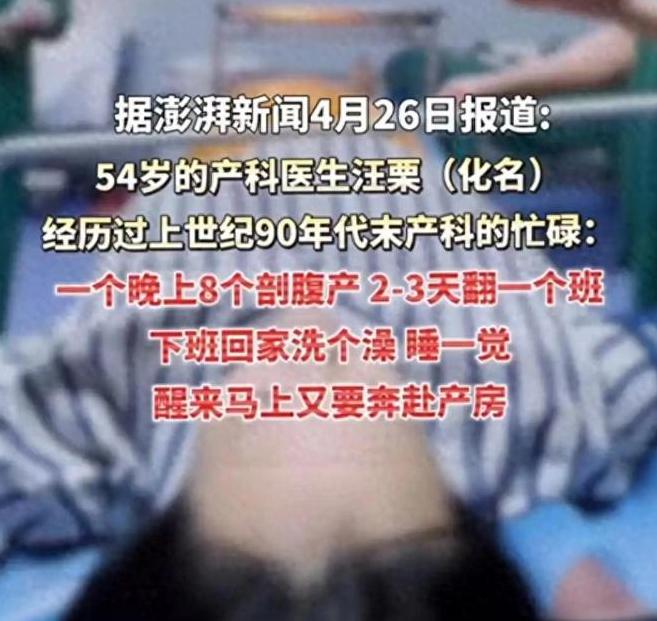

她回忆起20年前,那时候的产科手术从晚上忙到凌晨,两只手术手套都磨得发薄,一晚上能接连做八台剖腹产,连喘口气的时间都没有。

而现在呢?

手术室里整整齐齐的病床空了一大半,刀光、术灯反而成了医生晚上例行检查时的装饰。

“我最近最忙的一次,是三个星期前,那天做了一台。”这位医生的话透着无奈,却戳中了许多人的心。

过去需要排队预约的剖腹产手术,如今不但等不到人,手术器械都快生锈了。

而这一切变化的背后,究竟捅到了年轻人的哪根神经?“养孩子?哦,算了吧。”王女士的回答很干脆。

身为一位普通白领,她仔细算过账,从孩子出生到高中毕业,至少要投入几十万。

这还不包括大学学费和可能的兴趣班费用。

她苦笑着说:“我们家俩人一个月工资加起来不过两万,养得起自己就不错了。”

李先生,30出头的程序员,也有类似的想法:“小时候爸妈养我是为了养老,但现在谁还指望孩子养自己?

与其养孩子,不如存点钱,不然我自己的退休生活都是问题。”

的确,现在生活成本飞涨,从房价到教育,再到医疗,每一项都像是一座大山,压得年轻人喘不过气。

而生孩子,则意味着主动往自己肩上再加一块石头。

仔细琢磨,好像很难苛责这些不愿生孩子的年轻人。

也许,他们真正不愿意承担的,并不是生育的成本,而是整个社会环境中那种无形的重压。

前几年,有些地区的幼儿园忙得不可开交,连招生都充满了竞争。

从这两年开始,一切都发生了变化。

上海某幼儿园园长无奈地透露:“从前一个名额有三四家家长抢,现在倒好,居然凑不齐开班人数。

很多幼儿园实在撑不住,只能关门停业。”

不只是幼儿园,生孩子相关的整个行业也在经受“严寒”。

从婴儿奶粉到尿不湿,再到儿童教育机构,市场规模正在逐年缩减。

就连那些和孩子较远的领域,比如女性相关的母婴医院,也开始感受到冲击——没孩子,产科病房空着;没孩子,连儿科医生的岗位都可能减少。

这些行业的低迷只是表面,从产业到人心,再到社会文化,生育率下降引发的连锁反应,已深入每一个角落。

不得不承认,为了应对生育率的连年下降,这几年政策的确给出了很多暖意:育儿假的延长、育儿补贴的发放、税收政策的优惠……甚至连生育津贴都翻了一倍。

可即便如此,年轻人依然没有多少改变主意的迹象。

或许,真正让他们犹豫不前的,并不是政策上的一些小调整,而是难以逾越的“四座大山”:高企的房价、不稳定的就业、昂贵的教育和看病压力。

这些问题横亘在年轻人的面前,不生孩子,并不是他们懒惰,而是被迫放弃。

如今,许多人会反问一句:“生娃能解决什么问题?”是啊,只有当生活中的难题逐步被削减,当“生育”离成为负担越来越远时,这个问题的答案才会变得心安理得。

从产科的冷清,到幼儿园的关门,一切都传递着年轻人不愿生育的无奈。

而这,不是他们逃避责任,而是对现实的直观反馈。

如果社会能够逐渐减轻年轻人在房价、教育、医疗上的压力,或者真正给予家庭育儿的支持,那么,“生娃”这个话题或许会从困扰变成一种幸福的期待。

正如一句话所言:“别问年轻人怎么不愿意生,问问我们能如何让他们敢。”这是社会的难题,更是我们的未来。